再資源化率はわずか4分の1

国内で廃棄されるプラスチックの多くは焼却・埋立・熱回収され、再資源化されるのは全体の4分の1程度。プラスチックは、目的や用途に応じてさまざまな種類が存在し、混合すると再資源化ができないという課題がある。しっかりと分別して処理することが、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルの促進には必須だ。

リコーの樹脂判別ハンディセンサー「RICOH HANDY PLASTIC SENSOR B150」は、こうした課題に対応するため開発された小型・軽量の測定機器だ。判別したい樹脂に測定部を当ててボタンを押すだけで、簡単に樹脂の種類を特定できる。Bluetooth対応のスマートフォンアプリ「ハンディ樹脂センサー by RICOH」(Android版)と連携し、判別結果を画面と音声で知らせてくれる。

本プロダクトは廃プラスチック排出事業者や中間処理業者向けに開発され、2022年4月からの実証実験を経て、2023年に製品化された。

リコーは技術的な側面だけでなく、消費者に分別の大切さを伝えるコミュニケーション面にも力を入れている。

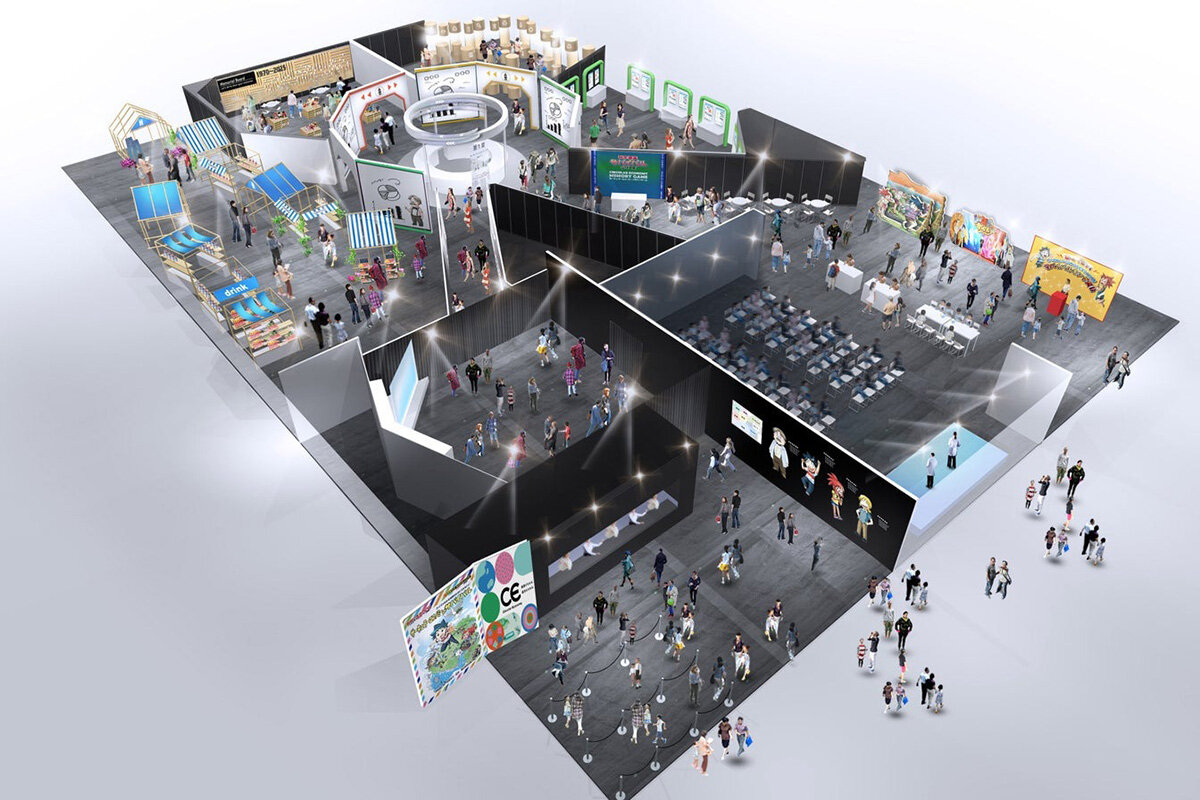

2025年10月13日(月)に閉幕した大阪・関西万博のEXPOメッセ屋内展示場「WASSE」南ホールで開催された経済産業省主催の体験型イベント「サーキュラーエコノミー研究所」に出展。ハンディセンサーを活用し、子どもから大人まで幅広い世代にプラスチック分別の重要性を体験してもらう取り組みを行なった。

「サーキュラーエコノミー研究所」では、「かう」「つかう」「わける」「まわす」という循環型消費行動をテーマに4つの研究室が展開され、リコーは「わける」ブースを担当し、製造現場や生活者の視点から「どのように分ければ循環できるのか」を分かりやすく紹介した。

展示では、本体の約50%(重量比)に再生プラスチックを使用した複合機も紹介。1994年に制定した循環型社会実現のためのコンセプト「コメットサークル」にも触れ、同社が長年取り組んできた活動を来場者に伝えた。

リコーは「Driving Sustainability for Our Future. ~持続可能な社会を、ビジネスの力で。」をスローガンに、事業を通じた社会課題の解決に取り組み続けている。

リコーグループ全体で循環型社会の実現に向け、2050年に「製品の新規資源使用率12%以下」「単純焼却・埋め立て率0%」という目標を掲げており、またサーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ「サーキュラーパートナーズ」に加盟。サプライチェーン全体の資源循環を促進する取り組みを進めている。

持続可能な社会の実現への取り組みは、「もっと手軽に、分かり易い」というステップに入ったのかもしれない。あらゆる世代に未来を考えてもらうには、障壁をなくし、大人から子供まで誰でも参画しやすいという懐の深さが必要だ。